山口県萩市

基本情報

萩まちじゅう博物館-江戸時代の地図がそのまま使えるまち-

慶長9年(1604)に毛利輝元が萩城を築き、城下町ができてから400年余り経った萩は、毛利藩政期260年間に形成された城下町の佇まいが、今日まで継承されており、今も「江戸時代の地図がそのまま使えるまち」となっています。幕末には吉田松陰、木戸孝允、高杉晋作、伊藤博文など維新の志士たちを数多く輩出し、生誕の地や旧宅などロマンあふれる史跡が各所に残っており、平成27年7月に世界文化遺産に登録されました。また、土の味わいが素朴で優れた茶器として知られる萩焼の里でもあり、窯元が約100も点在します。城下町から少し足をのばして、四季折々に変化する美しい渓谷の「長門峡」、殿様の御成道として開かれ山陰と山陽を結ぶ街道「萩往還」、約1,400年前にできたとされる黒と淡灰色の鮮やかな縞模様の日本海にそびえる断崖「須佐ホルンフェルス」。萩は歴史・文化・自然と見どころがいっぱいです。

萩城城下町絵図

萩城城下町絵図

東京からのアクセス

【飛行機】

(1)羽田空港~山口宇部空港(JAL・ANA)1時間45分 1日10便

山口宇部空港から萩市内まで、自動車もしくは直行ジャンボタクシー(予約制)で1時間30分。

(2)羽田空港~萩・石見空港(ANA)1時間40分 1日2便

萩・石見空港から萩市内まで、自動車もしくは連絡バスで1時間10分。

【鉄道】

東京駅から新山口駅まで、東海道・山陽新幹線のぞみ号で4時間30分。

新山口駅から萩市内まで、自動車もしくは中国JRバス・防長交通「スーパーはぎ号」で1時間。

【高速バス】

東京駅から萩バスセンターまで、防長交通「萩エクスプレス」で14時間30分。

観光・自然等 名所・見どころ情報

萩城城下町

江戸時代に町筋は碁盤目状に整備され、現在も武家屋敷や町屋が往時の面影をとどめています。菊屋横町、伊勢屋横町、江戸屋横町の小路には、萩藩御用達の豪商菊屋家、高杉晋作誕生地、木戸孝允旧宅などが並び、国の史跡に指定されています。

| 観光シーズン | 通年 |

|---|---|

| 場所(住所) | 萩市 |

| 最寄交通機関からの所要時間 | 萩バスセンターより「まぁーるバス」西回り10分 「萩博物館」下車徒歩5分 |

| 営業時間 | |

| 問い合わせ | 萩市観光課 0838-25-3139(平日のみ) |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

松下村塾(世界遺産)・至誠館

吉田松陰が、幕末時にわずか1年の間に、8畳の講義室・10畳半の控えの間、1坪の土間部分から成る木造瓦葺き平屋建ての50㎡ほどの小舎で教育を行い、高杉晋作や伊藤博文など明治維新の原動力となった多くの逸材を育てた私塾。至誠館には松陰先生の関連資料を展示しています。

松下村塾

松下村塾

| 観光シーズン | 通年 |

|---|---|

| 場所(住所) | 萩市椿東1537 |

| 最寄交通機関からの所要時間 | 東萩駅前より「まぁーるバス」東回り約15分 「松陰神社前」下車すぐ |

| 営業時間 | |

| 問い合わせ | 松陰神社 0838-22-4643 |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

萩八景遊覧船

萩城跡前にある指月橋を始点に、萩城跡横の疎水を通った後、橋本川本流に入り、堀内伝建地区内・平安古伝建地区内の武家屋敷群を川から眺める約40分の往復コースを船頭さんのガイド案内で遊覧船が運航。天候の良い日は、日本海へ白砂青松の菊ヶ浜まで運航します。

| 観光シーズン | 3月~11月 |

|---|---|

| 場所(住所) | 萩市堀内 |

| 最寄交通機関からの所要時間 | 萩バスセンターより「まぁーるバス」西回り10分 「萩城跡指月公園入口」下車すぐ |

| 営業時間 | 9:00~16:00(3〜10月) 9:00~15:30(11月) |

| 問い合わせ | 0838-21-7708(萩八景遊覧船乗り場) |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

萩博物館

萩市のまちづくりコンセプトである「萩まちじゅう博物館」の中核施設として平成16年にオープン。常設展示の外、企画展・特別展を開催し萩市の歴史・文化・自然をテーマ毎に多方面から紹介。館内には、ミュージアムショップやレストランも併設しています。

| 観光シーズン | 通年(年中無休) |

|---|---|

| 場所(住所) | 萩市堀内335番地 |

| 最寄交通機関からの所要時間 | 萩バスセンターより「まぁーるバス」西回り10分「萩博物館」下車すぐ |

| 営業時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |

| 問い合わせ | 萩博物館 0838-25-6447 |

| 詳細情報リンク | 萩博物館公式ウェブサイト |

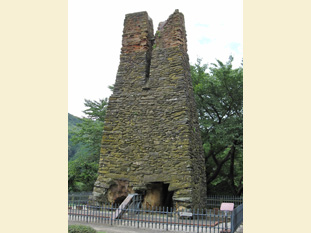

萩反射炉(世界遺産)

反射炉は鉄製大砲の鋳造に必要な金属溶解炉で、萩藩の海防強化の一環として導入が試みられました。産業化初期、試行錯誤を繰り返しながら自力で西洋技術を取り入れようとした段階の取り組みの様子を物語っています。

萩反射炉

萩反射炉

| 観光シーズン | 通年 |

|---|---|

| 場所(住所) | 萩市大字椿東4897-7ほか |

| 最寄交通機関からの所要時間 | 東萩駅より「まぁーるバス」東回り10分「萩しーまーと」下車、徒歩約10 分 |

| 営業時間 | |

| 問い合わせ | |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

恵美須ヶ鼻造船所跡(世界遺産)

海防力強化のため幕府から大船建造の要請を受けた萩藩が建設した軍艦製造所跡です。1856年に萩藩初の洋式軍艦「丙辰丸」が、1860年には2隻目の「庚申丸」が進水しました。現在も当時の防波堤が残っています。

恵美須ヶ鼻造船所跡

恵美須ヶ鼻造船所跡

| 観光シーズン | 通年 |

|---|---|

| 場所(住所) | 萩市大字椿東5159-14ほか |

| 最寄交通機関からの所要時間 | 東萩駅より「まぁーるバス」東回り10分「萩しーまーと」下車、徒歩約15分 |

| 営業時間 | |

| 問い合わせ | |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

大板山たたら製鉄遺跡(世界遺産)

砂鉄を原料に、木炭を燃焼させて鉄を造っていた江戸時代の製鉄所の跡です。萩藩が恵美須ヶ鼻造船所で洋式軍艦「丙辰丸」を建造する際、船釘や碇の原料鉄を供給しました。現在は、建物跡などの遺構が露出した形で整備されています。

大板山たたら製鉄遺跡

大板山たたら製鉄遺跡

| 観光シーズン | 通年 |

|---|---|

| 場所(住所) | 萩市大字紫福 |

| 最寄交通機関からの所要時間 | 萩市街地から車で約30分 ※道幅が狭いため、中・大型車は通行不可 |

| 営業時間 | |

| 問い合わせ | |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

萩城下町(世界遺産)

萩城下町は、産業技術導入の初期(江戸時代後期)の地域社会における政治・行政・経済のすがたをあらわしています。資産の範囲は、①城跡、②旧上級武家地、③旧町人地の3地区からなっており、当時の景観をよく残しています。

萩城下町

萩城下町

| 観光シーズン | 通年 |

|---|---|

| 場所(住所) | 萩市大字堀内1ほか |

| 最寄交通機関からの所要時間 | JR萩駅より萩循環「まぁーるバス」西回り「萩美術館 浦上記念館・萩城城下町入口」または「萩博物館前」を利用 |

| 営業時間 | |

| 問い合わせ | |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

松下村塾(世界遺産)

幕末の思想家、吉田松陰が主宰した私塾です。松陰は身分や階級にとらわれず塾生として受け入れ、僅か1年余りの期間で、高杉晋作、伊藤博文などを輩出したほか、日本の近代化に重要な役割を担った多くの逸材がここで学びました。

松下村塾

松下村塾

| 観光シーズン | 通年 |

|---|---|

| 場所(住所) | 萩市大字椿東1537-1 |

| 最寄交通機関からの所要時間 | JR東萩駅より「まぁーるバス」東回り約15分「松陰神社前」下車すぐ |

| 営業時間 | |

| 問い合わせ | |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

交流・体験・ツアー情報

着物ウィークin萩、萩・竹灯路物語

着物ウィークin萩は、着物をテーマに「和」を身につけ、「和」を学び、「和」を楽しむイベントで、同時開催の萩博物館から城下町周辺にかけて総延長1kmの通りに約2000基あまりの竹灯籠が立ち並ぶ「萩・竹灯路物語」と合せて和の魅力を体験できます。

| 開催時期 | 10月上旬 |

|---|---|

| 開催場所 | 萩城城下町周辺 他 |

| 最寄交通機関からの所要時間 | 萩バスセンターより「まぁーるバス」西回り10分「萩博物館」下車徒歩5分 |

| 主催 | 着物ウィークin萩実行委員会、萩・竹灯路物語実行委員会 |

| 問い合わせ | 萩市観光課 0838-25-3139(平日のみ) |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

萩ものしり博士検定

萩をテーマにした歴史・文化・自然を大人から子どもまでクイズ形式で学ぶ検定。子どもは50問択一式、修士は100問択一式、博士は100問記述・択一式で出題され、合格者は修士・博士の会に入会すれば現地ツアーなどの特典が付きます。

| 開催時期 | 11月下旬 |

|---|---|

| 開催場所 | 萩市内 |

| 住所 | |

| 主催 | 萩ものしり博士検定実行委員会 |

| 問い合わせ | 萩市まちじゅう博物館推進課(TEL0838-25-3290 平日のみ) |

| 詳細情報リンク | 萩ものしり博士検定 |

維新の里 萩城下町マラソン

「維新の風よもう一度」をテーマに、ハーフマラソン、10km、5km、2kmのコースを走ります。萩城下町を一周するハーフマラソンは山紫水明、歴史と自然の町「萩」の魅力が満載。またゲストランナーを招待し参加者との交流会も開催します。

| 開催時期 | 12月第2日曜日 |

|---|---|

| 開催場所 | 萩ウェルネスパーク (スタート・ゴール) |

| 住所 | 萩市大字椿字霧口73-7 |

| 主催 | 維新の里 萩城下町マラソン大会実行委員会 |

| 問い合わせ | 大会事務局 萩市 文化・スポーツ振興部 スポーツ振興課 〒758-0061萩市大字椿3395-1萩市民体育館内 0838-25-7311(平日のみ) |

| 詳細情報リンク | 萩城下町マラソン |

萩往還ワンデーウォーク

歴史的に重要な役割を果たしてきた、国の史跡にもなっている「萩往還」。吉田松陰をはじめ幕末期に多くの志士たちが駆け抜けた道を五感で感じながら楽しめる大会を目指し、心と体の健康つくりの一助を目的としています。

| 開催時期 | 3月下旬 |

|---|---|

| 開催場所 | 萩中央公園←→佐々並公民館前(萩往還19.3km) |

| 住所 | |

| 主催 | 萩往還ワンデーウォーク実行委員会 |

| 問い合わせ | 大会事務局 萩市 文化・スポーツ振興部 スポーツ振興課 〒758-0061萩市大字椿3395-1萩市民体育館内 0838-25-7311 |

| 詳細情報リンク |

まつり・イベント情報

萩焼まつり

萩焼は、400年を超える伝統を誇り、茶陶の世界では「一楽・二萩・三唐津」と呼ばれ多くの茶人に愛され、日用品から芸術作品まで多様性のある伝統工芸品。期間中萩市内に点在する多くの窯元が一堂に会する一大イベントです。

| 開催時期 | 5月1日~5日 10月上旬 |

|---|---|

| 開催場所 | 5月 萩市民体育館 10月 萩・田町商店街 |

| 住所 | 5月 萩市民体育館(萩市椿) 10月 萩・田町商店街(萩市東田町) |

| 最寄交通機関からの所要時間 | 萩市民体育館 JR萩駅から徒歩5分 萩・田町商店街 萩バスセンターから徒歩3分 |

| 主催 | 萩焼まつり実行委員会 |

| 問い合わせ | 萩商工会議所0838-25-3333 |

| 詳細情報リンク | 萩焼まつり公式サイト |

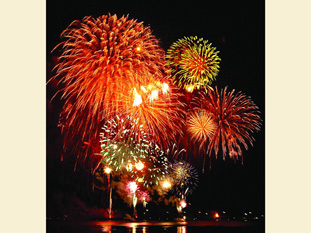

萩夏まつり

萩市の夏の恒例イベントで、「萩・日本海大花火大会」を皮切りに、ヨイショコショなど市民総踊りのほか、のんた大提灯、踊り車、お船謡、住吉みこしが市中をパレードするなど伝統行事を3日間にわたり連日盛大に開催します。

| 開催時期 | 8月1日~3日 |

|---|---|

| 開催場所 | 萩商港・菊ヶ浜沖、田町商店街・吉田町など市内各所 |

| 住所 | |

| 最寄交通機関からの所要時間 | JR東萩駅から徒歩10分 |

| 主催 | 萩夏まつり実行委員会 |

| 問い合わせ | 萩商工会議所 0838-25-3333 |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

萩・魚まつり

萩沖日本海のお魚が格安とあって、市外からも多くのお客で賑わう萩のお魚の一大フェスティバル。鮮魚販売以外にも、子供向け「魚のつかみ取り」や巡視船体験航海、ステージアトラクションなど家族で楽しめるイベント満載です。

| 開催時期 | 10月上旬 |

|---|---|

| 開催場所 | 山口県漁協萩地方卸売市場及び道の駅「萩しーまーと」 |

| 住所 | 山口県萩市大字椿東4160-61 |

| 最寄交通機関からの所要時間 | JR東萩駅より「まぁーるバス」東回り10分「萩しーまーと」下車すぐ |

| 主催 | 萩・魚まつり実行委員会 |

| 問い合わせ | 萩市水産課0838-25-4195(平日のみ) |

| 詳細情報リンク | 萩・魚まつり(道の駅「萩しーまーと」イベント情報) |

萩時代まつり

280年の伝統を誇る萩大名行列が、市内を「イーサヨーシ」の掛け声とともに伝統の足踏みである六方を踏みながら槍や鳥毛を投げ、持ち手を代えながら行進。長さ約5.5mの長州一本槍による舞や、お駕籠に乗ったお姫様の前で華麗に踊る「草履舞」は必見です。

| 開催時期 | 11月中旬 |

|---|---|

| 開催場所 | 萩城跡他 市内各所 |

| 住所 | |

| 最寄交通機関からの所要時間 | JR東萩駅より「まぁーるバス」東回り30分「萩市役所」下車すぐ |

| 主催 | 萩時代まつり実行委員会 |

| 問い合わせ | 萩市観光課 0838-25-3139(平日のみ) |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

その他のまつり・イベント情報はこちらをご覧ください。

特産・グルメ・レシピ

焼き抜き蒲鉾

萩は焼き抜き蒲鉾発祥の地と言われており、現在も昔ながらの伝統的な製法に拘り、萩沖の地魚を使って、蒸すのではなく遠火でじっくり焼き上げることによって、弾力が強く、肌がつややかできれいな仕上がりとなるのが特徴です。

萩のかまぼこ

萩のかまぼこ

| 収穫時期 | 通年 |

|---|---|

| 問い合わせ | 萩市商工振興課 0838-25-3108(平日のみ) |

| 詳細情報リンク | ぶらり萩あるき |

萩のけんさきいか(須佐男命いか)

ケンサキイカは、肉厚でありながら、身はやわらかく、甘みがあることから、イカの中では最高級品となっています。萩沖は一大産地となっており、市内外へ出荷されています。また萩市須佐地域で水揚されるケンサキイカは、須佐の地名の由来とも云われている「須佐之男命(すさのおのみこと)」にちなんで「男命(みこと)いか」と名付けています。

| 収穫時期 | 通年(特に夏~秋) |

|---|---|

| 問い合わせ | 萩市水産課0838-25-4195(平日のみ) |

| 詳細情報リンク | 須佐おもてなし協会 |

萩の夏みかん

明治維新後、禄を失った士族救済の為、萩藩士・小幡高政が夏みかんの栽培を奨励したことに由来し、武家屋敷エリアを中心に植樹され、5月の開花時期には、まち全体が爽やかな甘い香りに包まれます。萩を代表する特産品として様々な加工品を販売しています。

| 収穫時期 | 果実は4月~5月、加工品は通年販売 |

|---|---|

| 問い合わせ | 農林振興課 0838-25-4192(平日のみ) |

| 詳細情報リンク | 萩の特産品「夏みかん」 |

萩の郷土料理いとこ煮

「いとこ煮」は、冠婚葬祭や催し物の時に出される萩地方特有の料理で、少量の醤油を加えたコンブ出汁で小豆を甘く煮て、かまぼこ・白玉だんご・シイタケなどを加えたものを冷まして食すのが特徴です。

| 収穫時期 | |

|---|---|

| 問い合わせ | 萩市観光課 0838-25-3139(平日のみ) |

| 詳細情報リンク | 萩流季節のクッキング「いとこ煮」 |